Archives

-

Ejercicio periodístico, violencias y criminalización de la protesta

No. 158 (2025)En los últimos años, la modificación del mapa político e ideológico en América Latina y el Caribe ha generado una serie cambios en los ejes gubernamentales y comunicacionales. Esta circunstancia está relacionada a la forma de legislar en materia de libertad de expresión, lo cual en ocasiones son incluyentes e innovadoras, pero en otras son regulaciones restrictivas, sobre todo los protocolos de fuerzas policiales y armadas. Esta edición se inspira en el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad para garantizar la seguridad de los y las comunicadoras y reducir las violaciones de los derechos humanos cometidas contra el gremio, y las investigaciones participantes permitirán problematizar como una contribución al pensamiento crítico multidisciplinar y el estudio de medios de forma transversal que afectan el ejercicio periodístico en contextos de protestas. -

Niñas, niños y adolescentes conectados: prácticas comunicativas, riesgos y mediaciones digitales en el sur global

No. 157 (2024)Las prácticas comunicativas digitales son aquellos usos efectivos que realizan los NNA de manera cotidiana en línea. La literatura sugiere que estas prácticas propician el desarrollo de habilidades informacionales y mediáticas, así como estrategias informales de aprendizaje (Scolari, 2018; Guerrero-Pico et al., 2019; Johnson y Majewska, 2022). Livingstone (2013) señala que estas suponen oportunidades para la adquisición de conocimientos operativos, estéticos, narrativos, éticos y participativos. Al mismo tiempo, suponen también ciertos riesgos derivadas de la exposición de los NNA a material inapropiado (violento, sexual, que promueve el odio, desinformación), interacciones nocivas (ciberacoso, grooming) o conductas potencialmente peligrosas como compartir información personal, participar en retos o delitos informáticos (Livingstone et al., 2012). En todo esto, las mediaciones de pares, familiares, educadores y de la misma tecnología juegan un papel orientador sobre el sentido que los usuarios asignan a sus actividades en línea.La perspectiva infantil y juvenil es un aspecto sobre el que busca enfatizar este dossier, ya que la evidencia demuestra que la manera en que niños, niñas y adolescentes perciben los riesgos y oportunidades en línea difiere de la forma cómo sus padres, cuidadores y docentes comprenden el fenómeno (Livingstone et al., 2017). Dar prioridad a sus voces y acercarnos desde su perspectiva es reconocerlos como sujetos activos en lo social, lo cultural y lo educativo y, desde luego, es también una oportunidad de situarlos como interlocutores válidos en el proceso de investigación (López-Ordosgoitia et al., 2023). Lo anterior nos permitirá indagar los conocimientos, las prácticas y las experiencias desde sus voces; así como los cambios y las transformaciones que han experimentado después del confinamiento por la pandemia del Covid-19, cuando la vida se trasladó al entorno digital por defecto (Stoilova et al., 2020). ¿Cómo se han transformado las relaciones familiares y sociales? ¿Qué habilidades y aprendizajes han desarrollado mediante el contacto con el ecosistema digital? ¿Qué lugar ocupan actualmente la familia y la escuela en el acompañamiento de estas prácticas? ¿Cuál es el rol de los videojuegos, las redes sociales o la inteligencia artificial en estos procesos?El objetivo del dossier es aproximarse a través de datos empíricos a los usos, prácticas y experiencias que NNA tienen en los entornos digitales. Se busca explorar cómo Internet y las redes sociales median en la construcción de significados e identidades, las interacciones cotidianas y los procesos de aprendizaje y participación de NNA. Invitamos a investigadoras e investigadores del campo de la comunicación y de disciplinas y tradiciones epistemológicas afines con la temática a postular trabajos empíricos relacionados con los desafíos, oportunidades y riesgos asociados a los usos, conocimientos y experiencias que los niños, niñas y adolescentes tienen con el mundo digital. -

Cotidianidades y usos sociales de las tecnologías de la información y comunicación, una mirada crítica desde América Latina

No. 156 (2024)La importancia de la vida cotidiana fue mostrada por Michel de Certeau al revisar las muchas prácticas que desde ahí atraviesan la construcción del sentido en los sujetos sociales. Desde ese momento, o quizá un poco antes, se inauguró un campo de reflexión que la microhistoria nos mostró de manera rápida.Vivimos una sociedad, donde el espacio y el tiempo se han reducido a una expresión mínima, gracias a las tecnologías de la información y comunicación. Como reflexiona Giorgio Agamben: “[…] en la modernidad ya no es el movimiento, sino el tiempo el verdadero paradigma de la vida” (Agamben, 2004, p.33).Hoy las cotidianidades despliegan formas de convivencia social medidas por las tecnologías de la información y comunicación, conllevando nuevas relaciones sociales y de poder donde las imágenes y una nueva gramática saturan los imaginarios, situación que debe ser reflexionada desde una triple concepción: la filosófica, la antropológica y la comunicativa. Este número busca generar un espacio para que las ideas de aquellos pensadores que forjaron la comunicación en América Latina sean aplicadas en estos nuevos escenarios y pensar a la comunicación como un espacio de diálogo de las diversas formas de pensar y habitar el mundo. -

Pensar la comunicación para reinventar las prácticas

No. 155 (2024)Este 2024, CIESPAL llega a sus sesenta y cinco años y la Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, ha acompañado este caminar desde hace cincuenta y dos, un tiempo en el que las reflexiones, análisis y propuestas al futuro, no se han detenido. Es por ello que en este número queremos recoger los aportes de quienes hoy en día, se proyectan al 2030, desafiándonos a mirar el campo de la comunicación desde una Latinoamérica cambiante, siempre en construcción y, sobre todo, retadora, en la que no hay tiempo que perder y ofrece mucho que aprender, en donde inventamos formas de sobreponernos a las crisis, convirtiéndolas en motivación para emprender luchas por el bien común. Es por ello que mantendremos los debates y la divulgación del pensamiento crítico de la comunicación en todos los espacios que se abren en esta, la casa de la comunicación, para el cumplimiento de la agenda 2030 aquí propuesta. -

Los vaivenes del periodismo en ecosistemas digitales

No. 154 (2023)Hace al menos treinta años que se plantea que el periodismo está en crisis, hecho que en la actualidad se multiplica (económica, de credibilidad, de legitimidad, dificultad para mantener y ampliar su audiencia/audiencia). Algunos autores mencionan la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación, agrandado con la llegada de las noticias falsas; otros argumentan la falta de adaptabilidad a las innovaciones tecnológicas por parte de directivas, periodistas y editores; otros más hablan de una revolución de los relatos y narrativas gracias al quiebre del “periodismo de gremio” para dar paso al periodismo participativo o periodismo ciudadano con la llegada de bloguers, youtubers y lives. Las causas de la crisis varían de acuerdo al sector que se pronuncie, de ahí que existan diversas explicaciones a la situación por la que atraviesa el periodismo contemporáneo.Sin embargo, las necesidades de información y organización narrativa de los acontecimientos sociales hacen que -a pesar de las nuevas percepciones espacio temporales y la diversidad de plataformas por las que circulan las historias- exista una gestión de los datos a mano de distintos actores.De la primera instancia, en la que la prensa funcionaba como herramienta emancipadora a la actualidad, en la que las plataformas permiten la participación de profesionales y amateurs, el periodismo ordena los relatos sociales los sistemas de creencias y las agendas para la disputa del y por el poder.Es el objetivo de este monográfico analizar las narrativas, las condiciones profesionales, elestado de la industria y las posibilidades de expresión dentro de un ecosistema caótico, desjerarquizado y en el que los datos y la verdad no siempre son valores considerados para la construcción de la información. -

Cibercontrol, ciudadanía comunicativa y educomunicación

No. 153 (2023)La problemática del cibercontrol en la perspectiva comunicacional de la vertiente Mattelart es concebida, investigada y analizada en una perspectiva epistemológica histórica. La actual configuración internacional de sistemas de información y comunicación, en esa orientación, da continuidad a un largo proceso de constitución de estructuras y sistemas imbricados con las bases económico-políticas de estructuración de poderes hegemónicos transnacionales. Así, el cibercontrol en términos comunicacionales necesita ser estudiado, investigado y trabajado en sus interrelaciones profundas con los sistemas de poder financiero, industrial, militar, comercial, político y cultural, articulados globalmente en estructuras transnacionales de funcionamiento coordinado y condicionado por el complejo informacional estadounidense. En el campo, de investigación y de producción de conocimiento en comunicación; el cibercontrol es ejercido mediante una combinación de sistemas informáticos que actúan a través de lógicas incrustadas en algoritmos eficientes que condicionan de actitudes, expectativas, orientaciones, opciones, gustos, sensibilidades en sintonía con las premisas, preferencias y valores del sistema dominante. Esa estructuración se realiza con poder de penetración considerable, en el contexto latinoamericano y mundial, por medio de sistemas multimediáticos digitales que combinan aplicativos, dispositivos, plataformas, sites, canales y blogs de modo intensivo generando una producción simbólica sofisticada de ficción, periodismo, programas de auditorio, publicidad, propaganda, religiosidades digitalizadas, autoayuda, influenciadoras(es) y diseños que articulan una semiosfera poderosa condicionada por los intereses del poder financiero/militar internacional. -

Agendas y prácticas de la decolonialidad comunicacional

No. 152 (2023)Si bien las prácticas decolonizadoras encabezadas por comunidades y sujetos sub-alternizados han existido a lo largo de la historia de todos los pueblos a través de diversas manifestaciones, la decolonialidad se asume como una ruptura e innovación epistémica que reconoce unos otros saberes desde la exterioridad de los espacios establecidos y validados por la tradicional academia occidental. En el campo de la Comunicación, esta perspectiva-prospectiva se despliega desde América Latina proyectando la crítica en vista a propósitos de (re)humanización.Así, la decolonialidad en la Comunicación parte de una matriz ontológica-ética-política otra, enmarcada en relaciones raciales que son interpeladas por geo-genealogías interseccionadas y corpo-políticas de conocimiento, orientadas a la generación de saberes situados sobre las prácticas comunicacionales y sus vinculaciones con el patrón de poder moderno-colonial, así como alentados por la potencialidad transformadora de las matrices epistémicas subalternizadas (Grupo Comunicación-Decolonialidad, 2021). De este modo, la decolonialidad comunicacional representa una nueva crítica comunicacional latinoamericana (Torrico, 2022, p. 9-10), en la que se perfilan agendas de problematización que es preciso poner en diálogo. -

Tendencias e innovación en la educación superior en comunicación a partir de la Covid-19

No. 151 (2022)La presente entrega se propone para dialogar sobre las oportunidades y dilemas que la transformación digital plantea a los sistemas educativos, conocer las demandas de los jóvenes e identificar las nuevas prácticas que incorporen el tratamiento de la big data, el uso de herramientas tecnológicas y las narrativas hipermedia en un nuevo perfil de los estudios de comunicación y periodismo.Las propuestas recibidas cubren las expectativas de los editores, avanzan en la línea de innovación y fomento de un pensamiento comunicacional latinoamericano que se conjuga con la educación hacia la democratización del acceso a la información y el conocimiento, como bases de democracias plenas.Los artículos que conforman el monográfico van desde la pedagogía liberadora hasta las interacciones en la educación virtual, considerando los correspondiente entornos sociales y culturales. -

Diálogos críticos y perspectivas actuales de investigación y pensamiento sobre comunicación en Latinoamérica.

No. 150 (2022)A partir de la década de los años sesenta del siglo pasado se ha ido dando en Latinoamérica un conjunto de iniciativas investigativas orientado a constituir una escuela crítica de estudios de la comunicación. En un sentido amplio se pueden identificar estas experiencias como antecedentes relevantes de la rica discusión en materia de un nuevo orden mundial de la información y comunicación que se diera desde la mitad de los setenta hasta la mitad de los ochenta. Los aportes significativos de Luis Ramiro Beltrán, sus lúcidos análisis tendientes a desnudar la dominación mediática de agencias de información y medios norteamericanos, presente en la mayoría del panorama mediático latinoamericano, fueron un aliciente para las reflexiones dentro de UNESCO, que la condujo a convencerse de la necesidad histórica de modificar las condiciones desiguales que definían a la comunicación mundial. Fueron sin duda alguna, años en los que Latinoamérica cobraba un lugar importantísimo en el campo de los estudios de la comunicación, con una perspectiva no solo original desde el punto de vista académico o investigativo sino de alcance político, que contribuía a mostrar la necesidad de desentrañar la compleja articulación entre comunicación y poder.Es conocido que el giro que tomo la investigación latinoamericana a partir de la segunda mitad de los años ochenta produjo una ruptura epistemológica y también política sobre el significado que debían tener las nociones fundamentales en comunicación, como son la mediatizacióny la mediación, pensadas en los campos de la cultura y de la política.Pese a este cambio de ruta, cuyas consecuencias son aún objeto de evaluación, se fueron dando también otras experiencias que pueden considerarse como alineadas con esos primeros impulsos críticos: el desarrollo de la economía política de la comunicación en perspectiva latinoamericana y también el establecimiento de una mirada hacia la comunicación alternativa, popular y comunitaria basada fundamentalmente en la comprensión de la fértil tradición de emisoras radiofónicas pioneras en la región.A los cien años del nacimiento de Paulo Freire, cuyo pensamiento ha influido el campo de estudios de la comunicación, resulta sobremanera pertinente preguntarse sobre qué vigencia tiene, así como otros autores “clásicos” que con el maestro brasileño han tenido directa o indirectamente algún dialogo: además del ya nombrado Luis RamiroBeltrán, Juan Díaz Bordenave, Mario Kaplún y Armand Mattelart. Tal vez las respuestas a este interrogante nos ayuden a realizar si no un balance al menos un estado de la cuestión, teniendo en cuenta que, sin demasiado aventurarse, los problemas que se presentan en la actualidad no solo no difieren de los del pasado sino que algunos de ellos se intensificaron y aguardan por ser tratados con renovado ímpetu, espíritu crítico y compromiso. -

Chasqui 50 años caminando Heterogeneidad del pensamiento comunicacional en América Latina y El Caribe

No. 149 (2022)En el marco de la celebración de los 50 años de Chasqui, revista latinoamérica de comunicación, el cuerpo editorial y los editores temáticos proponen como temática central la reflexión sobre la heterogeneidad del pensamiento comunicacional en América Latina y El Caribe como espacio de encuentro de las diferentes perspectivas de la comunicación y la forma en la que, se ha promovido la reflexión sobre temas de comunicación en la región -

El subsuelo de lo político. Sustratos sociales, culturales, comunicacionales y tecnológicos de la acción colectiva en el siglo XXI

No. 148 (2021)El monográfico espera reunir un conjunto de artículos que contribuyan a una reflexión desde las ciencias sociales sobre ámbitos y espacios políticos poco visibles o incluso invisibilizados e ignorados que son discutidos bajo el concepto el subsuelo de lo político desarrollado por Luis Tapia (2001). Utilizamos el subsuelo de lo político como una categoría de análisis histórica, social y política para entender, desde una perspectiva transdisciplinaria y multidimensional, las diversas formas de acción colectiva (prácticas, lógicas, experiencias y relaciones) a través de las cuales se de-construyen las fronteras entre lo social y lo político en América Latina y el Caribe durante el siglo XXI.Como categoría de análisis, y no como un objeto de estudio, el subsuelo de lo político reorienta los estudios sobre lo político que, bajo la influencia del canon del pensamiento filosófico post-fundacional, lo han definido en contraposición a la política, como un momento—disruptivo y espontáneo—de institución de lo social. De igual forma, la categoría el subsuelo de lo político busca ampliar los estudios de la ciencia política que reducen lo político a una cuestión normativa y lo localizan en el ámbito institucional/estatal—sin percibir cómo el sistema político se extiende y se basa en ámbitos societales más amplios.A pesar de que el conflicto, la irrupción y la contingencia son elementos fundamentales en la reflexión sobre lo político, la categoría propuesta busca explorar más allá de las potencialidades inscritas en las manifestaciones disruptivas del conflicto y la reducción de la complejidad que caracteriza al enfoque institucional. La propuesta apunta a entender cómo los elementos culturales, comunicacionales, espaciales, temporales y tecnológicos fluyen, se articulan (bajo distintas formas y escalas), adquieren sentido e integran un sustrato—nunca fijo—del que se alimentan los procesos y las dinámicas de movilización social, societal y la acción política impulsadas por grupos, movimientos y actores durante las dos últimas décadas.El subsuelo de lo político indaga cómo y dónde los actores definen y posicionan temas controversiales, problematizan relaciones y estructuras sociales y politizan/despolitizan espacios, herramientas tecnológicas, experiencias, territorios y lugares no tradicionales desde los cuales los límites que separan sociedad y política se tornan borrosos y/o se mantienen estables en distintos países latinoamericanos y caribeños.Este enfoque pretende generar nuevas y valiosas perspectivas al estudiar, por ejemplo, las relaciones entre micro y macro procesos, las interdependencias entre las formas de organización, los procesos comunicacionales y de diálogo, las lógicas de participación política y sus relaciones con las dimensiones espacio-temporales en las que se configuran. Permite, además, pensar de manera crítica la subordinación y sublevación como una relación dinámica y contingente en la que dominantes y dominados se enfrentan, tejen lazos y establecen acuerdos morales y políticos que, aunque frecuentemente no son perceptibles para los análisis filosóficos e institucionalistas, explican el cambio y la estabilidad de los procesos y los regímenes políticos en la región. Esta mirada reflexiona sobre las transformaciones tecnológicas, las nuevas herramientas de comunicación digital (Facebook, Twitter, sitios web, portales, blogs, entre otros), sus usos e importancia en las dinámicas de acción colectiva. Abre una discusión sobre nuevas metodologías de la investigación que permitan abordar de mejor manera las temáticas mencionadas; que utilicen y combinen enfoques (sociológicos, antropológicos, comunicacionales, geográficos e historiográficos) tendientes hacia una de-colonización de las formas tradicionales de producción del conocimiento sobre los fenómenos sociopolíticos, las experiencias colectivas y subjetivas que en ellos se forjan y se derruyen. -

Redes digitales como espejos sociotécnicos de Iberoamérica

No. 147 (2021)Este monográfico convoca a artículos iberoamericanos enfocados en examinar las redes sociales digitales desde una perspectiva panorámica, con los efectos que las relaciones sociotécnicas (Latour, 2012) tienen sobre los individuos, las comunidades y las sociedades.Como sugiere Martins (2018), las tecnologías de la información y comunicación posibilitan una circunnavegación tecnológica, que articula el sentido de comunidad cultural a través de las redes transculturales y transnacionales de conocimiento, mediante la constitución de los ejes digitales. Esa transnacionalidad de la investigación iberoamericana resiste al aislamiento de la ciencia impuesto por el idioma inglés frente al español y al portugués.En esta edición presentamos estudios y ensayos que abordan las redes como un espejo tecnológico, no solo como en el espejo enterrado de Carlos Fuentes, sino ampliado por las potencialidades técnicas y conectadas por redes de cultura y comunicación. -

Medios de comunicación alternativos y principios educativos para un nuevo mundo

No. 146 (2021)Desde los años sesenta del siglo anterior, el concepto de alternatividad (lo alterno) se abrió camino desde una opción de contrapoder a la forma como tradicionalmente los medios de comunicación masiva ejercían influencia social en lo que se denominó “el cuarto poder” o “el poder de la información”. Tal incorporación de «lo alterno» representó un desempeño informativo y periodístico marginado de los criterios dominantes y de las lógicas de los medios de comunicación masiva, apostando por nuevas maneras de representación y participación comunitaria de conformidad con prácticas comunicativas distintas, más horizontales y cercanas a la cotidianidad. Se aproximaron a sus destinatarios, quienes también obraban como sus autores, emisores y creadores; una especie de proliferación «democratizante» de la comunicación. A partir del contexto descrito y gradualmente, el concepto de alternatividad ha estado inscrito en dimensiones, enfoques, estructuraciones y hasta ideologías; divergentes y convergentes sobre la interpretación de la comunicación.Hoy, en una sociedad sumamente mediatizada y tecnologizada, la presencia de los medios de comunicación es más que evidente, y son cambiantes las condiciones de su funcionalidad, operación, administración y lógica. Una sociedad que se ha visto absorbida por una pandemia mundial en la que profesionales de todo el mundo han tenido que adaptarse a las nuevas realidades laborales, académicas, tecnológicas, sanitarias o educativas. En paralelo, se hallan entornos transformados y en cuya dimensión la ciudadanía adquiere nuevos usos y hábitos de educación, de participación, de acción, de interacción, de crítica, de consumo y, por supuesto, de comunicación. Ahora, esas «otras» formas de comunicación son fuente principal del desempeño humano y, por tanto, modelan distintas conductas en la cotidianidad, en la transmisión y recepción de mensajes, en la interacción humana o en la alfabetización mediática. También contribuyen en la formación de nuevas audiencias, en la manera de asumir la percepción, la producción y el consumo («prosumers») y hasta en el diseño de contenidos («prodesigners») en una era digital y puramente comunicativa. Todo ello está implicando «otras» formas de concebir el mundo, retos transformadores sobre la interacción humana y estilos distintos de asumir la vida y la convivencia. Se está evidenciando la necesidad de reflexionar, educar y formar sobre el plano axiológico como un todo indiscutible en el que, desde todas las instituciones educativas, políticas o administrativas, se promuevan hábitos de convivencia sustentados en valores democráticos a través del diálogo o la participación ciudadana.Desde un ejercicio reflexivo realista en cuanto a la complejidad de las sociedades, de los valores que en ellas se transmiten y de la pluralidad mediática, surge este monográfico en el que se plantean retos, modelos y perspectivas que apuestan por la comunicación y la educación como enlaces hacia la comprensión de las múltiples realidades, en una sociedad participativa y transformadora para un nuevo mundo. -

Comunicación, Sociedad y Salud en contexto de pandemia

No. 145 (2020)El objetivo fundamental del número sobre “Comunicación, Sociedad y Salud” es ahondar en los procesos sociales y de comunicación generados en el contexto de la pandemia.Su iniciativa pretende generar propuestas que impulsen la colaboración multidisciplinaria. Asimismo, generar agendas comunes entre instituciones dedicadas al estudio, diseño y ejecución de proyectos (comunicación para el desarrollo, comunicación para la salud, educomunicación, etc.) enfocados en el contexto de la pandemia y sus repercusiones, alcances y desafíos sobre la Información y desinformación (fakenews) en salud, comunicación política de la salud, comunicación institucional de organizaciones internacionales y de instituciones públicas e internacionales, comunicación para el cambio y salud. -

Los desafíos de la cobertura ambiental en tiempos de crisis

No. 144 (2020)¿Cuál es el papel del campo periodístico en la comunicación sobre la crisis ambiental y climática que ya caracteriza este siglo? ¿Cuáles son sus desafíos y desafíos, en la esfera local y mundial, a través de los proyectos de poder alineados simultáneamente con la negación del conocimiento científico y el conocimiento de las comunidades marginadas por un sistema de orientación desarrollista? El contexto actual, caracterizado por la emergencia climática, la apropiación de bienes naturales, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, con el consiguiente aumento de las desigualdades y riesgos ambientales entre las poblaciones más vulnerables, requiere reflexiones epistemológicas para superar las dicotomías entre la sociedad y la naturaleza, humanas y no humanas. Paralelamente, la crisis del periodismo como modelo de negocio y el fenómeno de la desinformación reducen la confianza de la sociedad en la información periodística y exigen nuevas estrategias para movilizar la percepción de los sujetos frente a una realidad en la que los efectos de la crisis ambiental son evidentes. Esta edición temática tiene como objetivo, contemplar la complejidad de las miradas al periodismo como institución, proceso y producto, reflexionando sobre sus posibles contribuciones a la conciencia ambiental, la sociedad de bienestar y afrontando la lógica de la colonización y explotación del medio natural. Se buscan propuestas basadas principalmente en experiencias y pensamientos del Sur global. -

Experiencias y Enfoques de Comunicación, Memoria y Paz

No. 143 (2020)Las tensiones sociales existentes han llevado a escenarios de conflicto y violencia, incluso conflictos armados en la región. Las condiciones sociales en que se dan estos fenómenos obedecen a diferentes causas y contextos de disputa, muchas veces ligados al mantenimiento de condiciones de exclusión social y el mantenimiento de privilegios de grupos de poder, situaciones ligadas a menudo con la segmentación geográfica, rechazo a la pluralidad étnica, cultural y política, así como el mantenimiento de modelos económicos y sociales excluyentes.Los efectos de estos conflictos han impactado el desarrollo de los pueblos y fortalecimiento de la democracia, en algunos casos incluso legitimando prácticas antidemocráticas, con impactos negativos principalmente para las poblaciones más vulnerables que se ven afectadas con desplazamientos forzados, exilio, desapariciones, violaciones a los derechos humanos, desinstitucionalización, corrupción y deterioro de las formas de vida.Sin embargo, ante la violencia se requiere una revisión crítica, que observe no solo la coyuntura, sino que incluya una perspectiva histórica de sus formas, resistencias y vías generadas por la población, movimientos alternativos y reconstrucción del tejido social y prevención de conflictos. Asimismo, es de especial interés reflexionar sobre los procesos para resarcir, preservar y consolidar la paz dentro de la reformulación de esquemas y experiencias que garanticen la verdad y la memoria. -

Industrias Culturales y Economía Política

No. 142 (2019)En octubre de 2019 CIESPAL celebra sesenta años de aportes a la investigación y reflexión crítica de los problemas emergentes de la comunicación desde una perspectiva emancipadora y latinoamericana; y para Ediciones CIESPAL es el momento propicio para invitar a pensadores a trasladar sus aportes al tenor de los procesos de producción sofisticados con cadenas de producción cada vez más difíciles de comprender en países emergentes y en el marco de los incipientes esfuerzos de los Estados en posicionar políticas públicas que permitan a las industrias culturales navegar a través de distintas áreas de intervención en consonancia con la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales que vio la luz en la Conferencia General de UNESCO en el 2005 y que por primera vez considero a los procesos y efectos de la globalización y las brechas que se van marcando por la apuesta que realizan países de economías avanzadas al reconocer la tasa de retorno que tiene la inversión en este tipo de industrias. -

La Comunicación y su impacto en la vida democrática de América Latina y el Caribe

No. 141 (2019)De cara a la conmemoración de los sesenta años de CIESPAL, este número se propone abrir un espacio para una revisión de los aportes brindados desde Latinoamérica en el campo metodológico y teórico de investigación en comunicología, dentro de un contexto de cambio en la relación de fuerzas entre ciudadanía, Estado y medios de comunicación.Para CIESPAL estos ejercicios no son nuevos, pues ya en 1973 organizó el Seminario sobre Investigación de la Comunicación en América Latina que marcó un hito proponiendo que: “el objetivo central de la investigación debe ser el análisis crítico del papel de la comunicación en todos los niveles de funcionamiento, de tal forma que contribuyan al proceso de transformación social. Es necesario conceder importancia trascendental al estudio de nuevas modalidades de comunicación colectiva e interpersonal, tanto en la técnica de difusión de los mensajes como en la selección de contenidos”.En esta ocasión especial, se retoman estos procesos fundacionales, con la participación de investigadores y académicos de la región que presentaron sus aportes experimentales y teóricos realizados desde una visión latinoamericana y emancipadora. Coordinada por Daniel Prieto Castillo, cuenta con los aportes de pensadores emblemáticos: Roberto Follari, Alfonso Gumucio, Gabriel Kaplún, Sally Burch, Hugo Ramírez, Octavio Islas, Carlos Cortés, Omar Rincón, Amparo Marroquín, Nilda Jacks, Efendy Maldonado, Cesar Bolaño, Ruy Sardinha, Sandra Massoni, a los que se suman otros aportes.Además, su diálogo recupera los legados de pensadores como Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pasquali, Armand Mattelart, Jesús Martín Barbero y José Marques de Melo, del actores como Ciespal y Confecom, y la discusión en torno a las contribuciones que se han realizado en los últimos sesenta años y sobre la proyección que puede tener el quehacer científico en el área de la comunicación. -

Comunicación y medios comunitarios

No. 140 (2019)En este número se abordan las contribuciones teórico-metodológicas realizadas por autores latinoamericanos a la discusión actual de la comunicación comunitaria en la región. Surge como respuesta a una revisión crítica de las relaciones de poder que trazan la línea de sostenibilidad de la comunicación comunitaria entendida como un ejercicio constante e integral de mejora de la calidad de acceso a información y sus dinámicas participativas.Sus aportes entrelazan con la comunicación comunitaria y prácticas de ciudadanía; radio y televisión comunitaria, presencia de colectivos de comunicación comunitaria en medios, enfoques conceptuales, estudios exploratorios acerca de la comunicación comunitaria y su adaptación al creciente acceso a nuevas tecnologías que han modificado su quehacer. -

Análisis Crítico del Discurso en Latinoamérica

No. 139 (2018)El presente número tiene el propósito de analizar los aspectos y los cambios del discurso y de la ideología en relación con las transformaciones hegemónicas que están definiendo el dominio político y socio-económico en Latinoamérica en los últimos años. En esta línea se proponen tres ejes articuladores: 1) Análisis Crítico del Discurso: una perspectiva teórica y metodológica, 2) Ideología y Discurso en Latinoamérica, y 3) Discurso y Sociedad. Hacia una ideología tecnopolítica. -

Migraciones contemporáneas y racismo en América Latina

No. 138 (2018)El presente número de la Revista Chasqui invita a los investigadores a dar cuenta de las características de las migraciones latinoamericanas y a considerar los entramados históricos, sociales, culturales, entre otros que han hecho posible al racismo que hoy se despliega contra ellos y ellas. ¿Cuáles son las principales responsabilidades que tienen las ciencias en esta producción? ¿Qué hacen los medios de comunicación respecto a la construcción de la xenofobia y del racismo? ¿Cómo cambiar la percepción que nuestras sociedades tienen sobre los hombres, mujeres y niños que intentan cambiar sus vidas en nuestros países? -

Jóvenes y Cultura Digital

No. 137 (2018)El objetivo de este número es analizar interdisciplinarmente los cambios tecnológicos, culturales, sociales y las nuevas relaciones entre medios y audiencias juveniles en la sociedad contemporánea. La cultura digital, que constituye el centro de atención de este Monográfico, está relacionada con la participación de los jóvenes en la toma de decisiones sobre los aspectos que inciden en sus vidas. Los conceptos y disciplinas que constituyen el marco de referencia del Monográfico son: Sociedad del Conocimiento, Tecnologías de la Información y Comunicación, Mediatización de la Cultura, Ecosistema Comunicativo, Convergencia Cultural, Ecología de Medios, entre otros. -

Comunicación, ambiente y ecologías

No. 136 (2017)[DICIEMBRE 2017 - MARZO 2018] Desde la comprensión de los diferentes paradigmas ambientales, los debates sobre el tema del desarrollo y las discusiones sobre la relación humano-naturaleza, este Monográfico publica artículos que presentan las tendencias de los discursos y prácticas de comunicación en relación con la gestión de problemáticas ambientales, desde discursos mediáticos hasta las prácticas generadas en ámbitos institucionales, comunitarios y movimientos sociales. -

Género y Comunicación

No. 135 (2017)[AGOSTO - NOVIEMBRE, 2017] ¿Podremos preguntarnos qué vinculación tiene la exclusión sistemática de las mujeres, la violación, la violencia con estas formas de depredación económica y emocional en la que están inmersas todas las sociedades, con la extrema crisis emocional y económica del capitalismo? El desafío de este número de la Revista Chasqui es entramar al género y a los feminismos en los discursos cotidianos de todos los temas por los que transita nuestra existencia. Sacar al género del armario y ponerlo en cada una de las letras cotidianas es el propósito de un número que desea revitalizar argumentos que nos inviten a construir otros modos de estar juntas. -

Publicidad y Buen Vivir

No. 134 (2017)[ABRIL - JULIO, 2017] El presente Monográfico ilustra bien a las claras el dilema al que hoy se enfrenta, con creciente dramatismo, la humanidad en su conjunto: o bien proseguir un consumismo cuya expansión exponencial conduce a la destrucción del planeta Tierra y uno de cuyos principales estímulos es la publicidad comercial, o bien propiciar un cambio civilizatorio del cual la filosofía del Buen Vivir constituye un adecuado exponente. Intentamos propiciar la discusión académica sobre la forma como se concreta en la actualidad este dilema: en qué medida la publicidad comercial comienza a ser consciente de su responsabilidad en lo referente a ese consumismo depredador y, en segundo lugar, hasta qué punto la filosofía del Buen Vivir puede constituir en la práctica un antídoto adecuado a una trayectoria hiperconsumista. -

Capitalismo Cognitivo y Comunicología. La subsunción del trabajo intelectual

No. 133 (2016)[DICIEMBRE 2016 - MARZO 2017] Si los procesos de acumulación por desposesión son una característica del modo contemporáneo de explotación capitalista, discutir los sistemas de propiedad intelectual y sus efectos en el conjunto de las industrias culturales y sistemas de información y conocimiento de la región se torna una prioridad estratégica. Para el caso, se apunta a la necesidad de repensar las formas de determinación del trabajo creativo, la jerarquización de los discursos científicos y las autorías con las que hoy se encubren desigualdades de la división internacional del trabajo intelectual entre el norte y el sur globales. Asimismo, analizar problemas concretos, como la centralización y el oligopolio de las plataformas de divulgación científicas basadas en criterios típicos de un diagrama en el que se valora un tipo de rentabilidad ajena a la producción de nuevo conocimiento, o incluso la estigmatización de determinados campos dentro de las disciplinas por su baja rentabilidad económica. -

Cine, política audiovisual y comunicación

No. 132 (2016)[AGOSTO - NOVIEMBRE, 2016] El nuevo régimen de percepción digital, en tanto proyecto geopolítico, asigna determinaciones a la tecnología que en realidad corresponden al funcionamiento concentrado de esta etapa del capital. El cine, como parte de las industrias culturales, produce bienes que se implican en la identidad colectiva y además tienden a la reproducción de la nueva división internacional del trabajo cultural, sostenido a través de un sistema global de copyright, promoción y distribución para maximizar beneficios. En este número se ha convocado a académicos e investigadores a debatir y aportar sobre la dimensión mercantil de los bienes culturales referidos al cine, las dinámicas que atraviesan los mercados globales y las formas desiguales de acceso a las tecnologías, en tanto posibilidad de emergencia de nuevos modelos comunicacionales con posibilidades emancipatorias, opuestas al estado de situación que la hegemonía del capital propicia en la región. -

Diálogo de saberes: giro decolonial y comunicología latinoamericana

No. 131 (2016)[ABRIL - JULIO, 2016] El número 131 de Chasqui tiene como objetivo conformar un espacio para que autores reflexionen y propongan posibilidades de articulación epistémica entre el denominado “giro decolonial” y el “pensamiento comunicológico latinoamericano”. Interesan aportes que logren establecer relaciones significativas entre ambos campos, considerando que la producción de conocimiento en esta materia no ha logrado generar, de manera sustancial, articulaciones teórico-conceptuales capaces de tributar a la comprensión de los fenómenos sociales, culturales y comunicativos desplegados en la región. A su vez, será relevante contar con trabajos que analicen e interpreten los múltiples escenarios en que la comunicación adquiere un rol fundamental, ya sea como dispositivo de reproducción de la colonialidad o como praxis estratégica en el marco de las luchas decolonizadoras que se experimentan a lo largo del continente. -

Vivir las ciudades: sentidos y experiencias urbanas desde una mirada norte/sur global

No. 130 (2015)[DICIEMBRE 2015 - MARZO 2016] La temática central de este número propone a la(s) ciudad(es) como núcleo de reflexión, pero desde una mirada que privilegia la multifocalidad: (re)construir-las desde sus múltiples costados (como configuración que comunica modos de vida e imaginarios pero también como espacio físico, simbólico, artístico o simplemente como la vivencia del transcurrir de lo cotidiano) e interrogarla desde sus diferentes aspectos según metodologías donde lo visual adquiere importancia como momento particular de las relaciones urbanas contemporáneas. -

Comunicación e integración desde el Sur

No. 129 (2015)[AGOSTO - NOVIEMBRE, 2015] Comunicación e Integración desde el Sur es una invitación a debatir y a generar alianzas regionales. No es posible mantener una mirada “nacionalista” del campo. Necesitamos una mirada regional, geopolítica en el más amplio sentido. Los actuales desafíos no admiten que los estudios y estudiosas/os del mismo se mantengan pasivamente expectantes mientras la ciudadanía busca emancipación, mientras nacen y mueren leyes de medios que intentan canalizar esta mirada emancipatoria bajo la resistencia constante y agresiva de un modelo posneoliberal que ve amenazas donde nosotros vemos oportunidades. -

Movimientos sociales y propagación de ideas políticas en la sociedad en red

No. 128 (2015)[ABRIL - JULIO, 2015] La propuesta para este número monográfico de Chasqui, Movimientos sociales y propagación de ideas políticas en la sociedad en red, fue presentar trabajos que examinen los procesos de formación de movimientos sociales en red, sus dinámicas de construcción de identidad basada en valores, sus usos de tecnologías de información para la comunicación política autónoma, así como sus mecanismos de organización para la acción colectiva y la ocupación de los espacios públicos. -

Periodismo, Democracia y las Nuevas Batallas de la Información

No. 127 (2014)Los textos publicados en este número abordan las relaciones entre el periodismo y la democracia en el contexto de la polarización política observada en la mayoría de los países de América Latina, así como en relación a las nuevas formas de producción y difusión de información abiertas por el cambio cultural y tecnológico. Es así que a través del recorrido por nuestras secciones: tema central, ensayos, informes y reseñas, conocerán los diversos puntos de vista de la hoy llamada “batalla de información”, la cual tiene un rol fundamental en las nuevas dinámicas de producción de contenido periodístico. -

Comunicación Organizacional

No. 126 (2014)Tema central: La comunicación Organizacional con diversos artículos y experiencias de comunicación de entidades gubernamentales en las que las plataformas Web han sido construidas y puestas en funcionamiento, como formas de gobierno, de responsabilidad social y de rendición de cuentas, en las que se aprecia el rol de las tecnologías, en la construcción de entornos democráticos. Se incluyen análisis sobre el uso de redes sociales por parte de instituciones públicas, políticos y empresas. Se completa con artículos que abordan las relaciones de instituciones en perspectivas distintas y complementarias y, la actividad lingüística, el proceso en el que toma forma un lenguaje sobre el trabajo al interior de las instituciones y en relación con la comunicación organizacional desarrollada por las mismas. En Ensayos, reflexiones sobre las experiencias de la diferencia, ya sea el modo en que las minorías se representan en la ficción, la comunicación interpersonal entre empleadores y trabajadores de servicio doméstico en el marco de la migración forzada e interétnica, en el Cono Sur. En Informe se presenta el surgimiento de la comunicación política digital en Ecuador a través el prisma de la primera campaña presidencial de Correa. -

Comunicación y migración

No. 125 (2014)Tema central Comunicación y Migración. Se presentan dos artículos el primero aborda el lugar de lo comunicacional respecto a las metodologías de investigación con migrantes. El segundo se desplaza en sentido inverso, tomando como base los debates contemporáneos sobre globalidad y ciudades globales para analizar cómo las redes diaspóricas configuran nuevos circuitos de comunicación e información. Se agregan luego artículos que tratan experiencias migratorias particulares. Cierran el tema central, artículos sobre los medios y el fenómeno migratorio. En Ensayos se presenta El blog como una forma de hibridación cultural, la apropiación de las TIC por parte de jóvenes rurales, más una discusión sobre las prácticas identitarias al interior de las culturas gamer ecuatorianas y otro que reflexiona sobre las relaciones entre memoria y narración en el periodismo, una discusión actual que responde a la necesidad de producir narrativas. -

El rol social de la educación en medios

No. 124 (2013)Este número acerca un panorama amplio sobre las investigaciones alrededor del concepto de competencia mediática, con análisis comparativos que conectan a Europa y América Latina. Ensayos está dedicada al periodismo desde tres perspectivas: Modos en que los medios de comunicación reproducen el poder de actores políticos, utilizando herramientas de análisis de redes así como análisis del discurso; también un análisis sobre el marco regulatorio en relación a la nueva Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador; y finalmente una propuesta conceptual sobre la relación entre periodismo y nuevas tecnologías que articula una dimensión de poder. En Informe el caso de la cobertura internacional de la prensa puertorriqueña. -

Usos Sociales y Políticas Públicas para la Era Digital

No. 123 (2013)Tema central Usos y políticas públicas para la era digital. Se presenta el derecho de copia como derecho humano a disponer de las riquezas intelectuales comunes. Otro tema, aborda lo político y lo normativo alrededor de la banda ancha, como una tecnología construida socialmente. La radio digital, es tratada como un acercamiento a los paradigmas en los cuales se enraíza la nueva radio desde la Web al móvil. Un siguiente artículo se refiere a la radio digital terrestre, desde la radio ecuatoriana en Internet, visualizando un aumento de “cibergéneros” en ese medio. Alrededor de los usos sociales de Internet, otro autor sostiene que la popularización de esta tecnología ha fisurado el sistema de medios. La entrevista se adentra en el uso político de la TIC y el papel de la ciudadanía como contrapoder, en la construcción de Internet. En la sección Visual se capta dos formas de “performance”, ejecutadas por músicos otavaleños y monjas en Cartagena de Indias. En Ensayos se muestra desde una lectura de narrativa transmedia, como la construcción de contenidos periodísticos se ha modificado a partir de la participación social en los medios. Además consta un análisis teórico de investigaciones de Estados Unidos, Europa y América Latina de3sde la perspectiva de la sociología de la producción de noticias o newsmaking. Las representaciones de los jóvenes costarricense enmarcadas en la óptica adultocéntrica, un diálogo entre cuatro teóricos, para contribuir a la construcción teórica de la mediatización y la violencia simbólica en la música rocolera y la tecnocumbia cierran esta sección. En la sección Informe se examina la comunicación pública de la arqueología y el análisis documental, a partir de tres estudios de caso en Argentina. -

Medios, Periodismo y responsabilidad Social

No. 122 (2013)Tema central Medios, Periodismo y responsabilidad social, más Los alcances y límites de la propuesta de Periodismo Público en Colombia. En sintonía con esto se visualiza los ejes de una política pública para favorecer el periodismo con responsabilidad social en el Ecuador. Siguiendo este hilo se propone los estándares de calidad de la información para medios públicos y privados y para acercar al lector se recuerda el tratamiento legal y mediático de los denominados delitos de cuello blanco. Se propone un nuevo modo de entender la comunicación de la ciencia, el peso de los temas científicos en un tradicional periódico brasileño. Otros temas son: De la mayor o menor rigurosidad periodística en los géneros narrativos, la responsabilidad social de las corporaciones de medios y el dominio del registro sobre la experiencia que rige la vida contemporánea. La entrevista versa sobre la necesidad de renovar el pensamiento en torno a la fotografía. En la sección Ensayos se aborda la producción literaria y el lugar de Ecuador en el contexto latinoamericano y mundial. El conflicto entre escritura y tradición oral. Se analiza un programa de televisión pública en Argentina -

Los ríos profundos de la comunicación

No. 121 (2013)Los ríos profundos de la comunicación”, se denomina el tema central de este número. Se trata de un trabajo sobre la historia de los medios, una especie de arqueología del surgimiento y consolidación del periodismo en América Latina. En ensayos la comunicación, la literatura y el cine se dan la mano, se reflexiona sobre la evolución de la lectura, sus formatos y dispositivos; Se propone entender la relación entre cultura, política y tecnología en el ciberespacio. En otro artículo un equipo de investigadores constata las prioridades informativas de la televisión ecuatoriana. Desde la literatura, Castro se posiciona en un pensamiento y una discursividad acordes con lo incierto y deslocalizado para dar cuenta del sujeto posmoderno y su entorno. Cierra Abad con la novela histórica y propone un modelo de entender el valor del relato ficcional en la comprensión de la historia. A estas se suman otras narrativas como: la reconstrucción del itinerario de un proceso políticamente inconcluso como el Informe de Auditoría de frecuencias, más un espacio destinado al relato visual y una entrevista al fotoperiodista Ferry. -

Comunicación política y pueblos indígenas

No. 120 (2012)El tema central refiere a "la comunicación política y los pueblos indígenas". Se agregan artículos como: La consulta previa y la democracia en el Ecuador, Mujeres en la radio, Cultura, democracia y comunicación, Cine en la red, pueblos aislados y resistencia, Conquista y dominación de América, Nuevo orden político de la región, Periodismo científico en América Latina, Consejo de Regulación y desarrollo de la comunicación en el Ecuador. -

Breves historias de los medios en Ecuador

No. 119 (2012)El tema monográfico denominado Breves historias mediáticas, aborda sobre la Historia de los medios, los orígenes del foto-periodismo y el cómic en el Ecuador. En la sección Ensayos se trata La comunicación de la ciencia a través de medios culturales narrativos, Información de ciencia y tecnología en medios digitales ecuatorianos, Cibermedios y cibercultura, Discursos narrativos masivos e hipertextuales y su influencia en la literatura canónica actual, Ficción televisiva: Ecuador importa telenovelas y produce series de humor, Visión general del mercado de las telecomunicaciones en El Salvador. Nuevos ámbitos para la investigación en comunicación. -

Jorge Fernández: 100 años de su legado

No. 118 (2012)Esta edición rinde homenaje a Jorge Fernández, promotor de la creación del CIESPAL y primer director general. En la sección ensayos se aborda el Periodismo sin poder, Los estudios de Comunicación social, Visión crítica al rol de la universidad y la academia. La radio en América Latina y el Caribe, La comunicación organizacional, Construcción de la investigación comunicacional, la telenovela brasileña y cine latinoamericano. -

Educación y TIC, retos y potencialidades

No. 117 (2012)Esta edición desarrolla el tema de los medios digitales y las herramientas tecnológicas de comunicación en la educación en coordinación desde Chile, con la Dra. Lucía Castellón. En la sección ensayos se trata la comunicación en museos, análisis mediáticos organizacionales y de diversidad cultural. -

Alfonso Gumucio-Dagron. Comunicación y desarrollo

No. 116 (2011)Este número incluye varias entrevistas que develan el pensamiento y los criterios de varios comunicadores que han influido en el accionar de los movimientos y organizaciones que trabajan en América Latina. Alfonso Gumucio, un comunicador total, su ámbito la comunicación para el desarrollo, poeta y cineasta, es el personaje de esta edición. Otra sección se dedica al Encuentro Internacional de Observatorios de Medios. Están los testimonios de los Mattelart en su visita al Ecuador, Valerio Fuenzalida paradigma en la creación y mantenimiento de los medios públicos, la docencia y la investigación en televisión, En la sección Ensayos la trayectoria de AMARC AL, la retribución de los periodistas argentinos, la espectacularización de los telediarios puertorriqueños y un acercamiento al ciberactivismo en la sociedad en red. -

Manuel Martín Serrano y sus aportes a la comunicación

No. 114-115 (2011)Número dedicado en su totalidad a la vasta obra del profesor español Manuel Martín Serrano, porque este investigador social ha establecido métodos, herramientas y teorías para analizar no solo la comunicación sino al mundo en todo sentido. Se encuentra la evolución del pensamiento y la obra del epistemólogo de la comunicación quien ha probado establecerla como ciencia social -

Ciudadanía digital

No. 113 (2011)Las políticas de comunicación y la ciudadanía digital es el tema central de esta entrega, en este monográfico, coordinado por Francisco Sierra Caballero, de la Universidad de Sevilla, ilustra a los lectores como proceder frente a la T.D.T. y que medidas se deben tomar para ejercer una ciudadanía desde el ámbito digital, enfocada al ejercicio pleno de los derechos y en busca de desarrollar políticas públicas de comunicación incluyentes. -

Comunicación y Pastoral

No. 112 (2010)En esta edición se aborda la comunicación desde el uso que hace la iglesia católica y sus adaptaciones para el mensaje evangelizador y pastoral. Permite una panorámica de cómo ven la realidad de cada sector donde ejercen su ministerio las distintas instancias de la iglesia en América Latina es decir tomando nuevamente aquel principio de la Teología de la Liberación: estar con los pobres. En la Sección Ensayos, varios textos que analizan: La reputación en línea, Subjetividad como expresión textual en los blogs, La relación de la prensa y el gobierno de Hugo Chávez, Otro presidente, Obama, y su apoyo mediante internet, El periodismo y la migración paraguaya, El estudio del blog corporativo de Petrobras, La construcción de marcas admiradas por las gentes y Nuevas reglas de la Real Academia de la Lengua. -

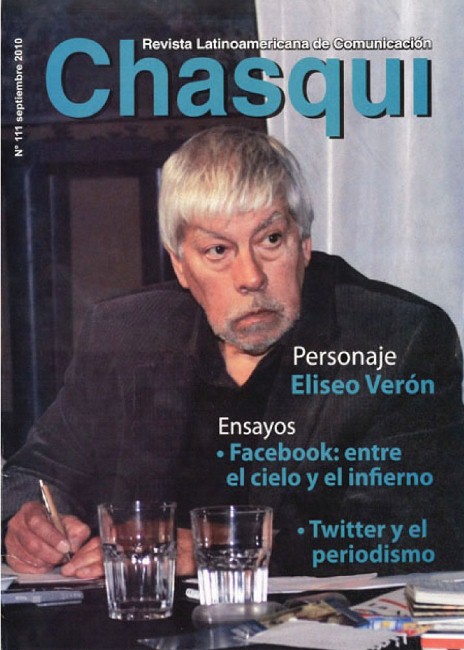

Eliseo Verón - Radio y tendencia digitales

No. 111 (2010)Esta publicación se dedica a la lectura y aplicación de su teoría y metodología expuesta en su vasta obra y cómo influyó en los estudios de comunicación en la lectura de la realidad y en la generación de epistemología en América Latina. Este número aprovecha el Encuentro binacional Argentina – Brasil de semiótica para enaltecer la figura de Verón. Se encuentra los trabajos reformulados de varios participantes en el citado evento. En la sección Ensayos se incorpora el tema de la ética y la enseñanza en la comunicación; desde España se adjuntan dos textos acerca de los estereotipos femeninos en las series ficcionales de televisión y en los dibujos animados. Dos expertos en comunicación digital abordan las plataformas de Twitter y Facebook desde sus utilidades y debilidades y desde Colombia finaliza la sección que utiliza la fotografía como herramienta pacificadora y de desarrollo. -

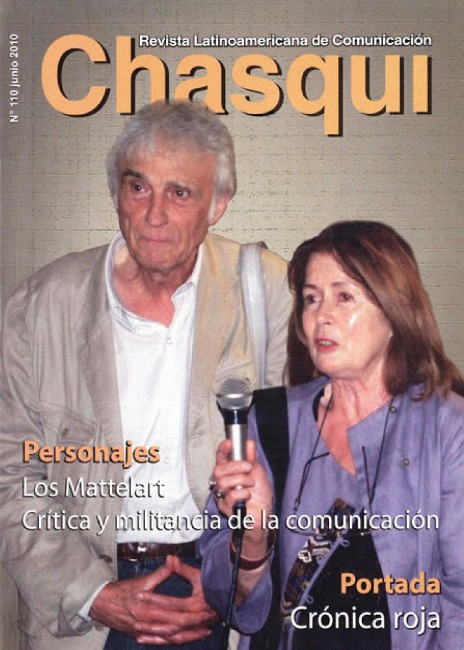

Los Mattelart. Crítica y militancias de la comunicación

No. 110 (2010)Este número está dedicado a los esposos Armand y Michèle Mattelart desde su personalidad textos, militancia, intervenciones y aportes son de un gran aporte para la investigación comunicacional mundial. Sus perspectivas de análisis son válidas para comprender el mundo e integrar metodologías que no responden a una línea única de significaciones ni de interpretaciones, siempre desde la vertiente crítica del pensamiento. Se suman temas de Crónica Roja, convertidos en una sórdida y morbosa exposición del dolor humano. En Ensayos Edgardo Pallero un luchador del cine latinoamericano. -

Antonio Pasquali. Libertad de expresión

No. 109 (2010)El personaje central de este número es el comunicólogo Antonio Pasquali y un acercamiento a su obra en la que aborda a los medios de comunicación a la ética la globalización y la democracia. También se detiene en la reflexión de la libertad de expresión, la realidad comunicativa de la región con estudios y análisis. -

Pascual Serrano. Medios públicos

No. 108 (2009)Por ahora los medios públicos son una aventura en varios países de América Latina a diferencia de Europa donde los estados han desarrollado legislaciones que promueven y regulan el funcionamiento de estos espacios de representación mediática de la ciudadanía, tema principal de esta entrega. En ensayos se presenta una variada participación temática y regional donde se exponen y analizan prácticas comunicativas y experiencias válidas para ser tomadas en cuenta, así como reflexiones sobre el periodismo y los usos de nuevas tecnologías. Destaca la entrevista al periodista y editor español Pascual Serrano quién conversa sobre la libertad de expresión, cómo la asumen las empresas mediáticas y cómo debemos asumirlas los ciudadanos para que se respeten nuestros derechos humanos y civiles.

1-50 of 177

Next